El estudio de toda lengua puede encararse desde dos perspectivas diferentes y bien definidas: una que se dedica a realizar un recorrido desde el origen y toda la evolución o historia de la lengua, y otra que se preocupa únicamente por efectuar estudios de momentos determinados de esa lengua. al primero se le ha denominado estudio diacrónico y al segundo, estudio sincrónico. Esto nos indica que en el primero de los casos, solamente se puede realizar un estudio que sería perpendicular o vertical, como le llama Saussure, en su eje de simultaneidades, en el segundo caso pueden realizarse varios estudios horizontales de la misma lengua, considerando que solamente se realizarán por y para determinado tiempo.

La "sincronía" en la lingüística fue un término incorporado por Ferdinand de Saussure para facilitar el estudio de la lengua. Lo que propone el análisis sincrónico es el estudio de la lengua en un determinado momento o período de la historia. El estudio diacrónico analiza su evolución pero a lo largo del tiempo. En la Metodología de la Investigación se compara también con la forma de estudio Transversal. Ejemplos : fructus- >frucho- >fruto

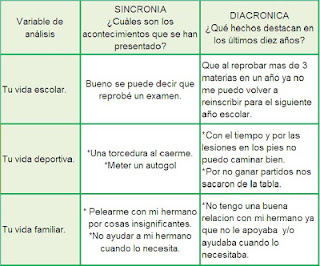

El siguiente gráfico lo ilustra bien.

Si el estudio sincrónico es de un momento dado, se pueden realizar varios de ellos. por ejemplo, si lo representamos gráficamente, nos que así:

Hasta entonces, sólo se habían hecho estudios diacrónicos.

Ejemplos: Estudio de la lengua del siglo XV. (Sincronía)

Estudio de la lengua en el siglo XV al siglo XVIII.

(Diacronía)Sincronía / diacronía: hacen referencia al tiempo,

a la cronología. La sincronía es el tiempo en un momento dado, un tiempo

concreto. La diacronía es una progresión en el tiempo.

Para iniciar una investigación respecto al conocimiento de una lengua, podemos encontrarnos con la disyuntiva de ¿qué nació de qué? Los dialectos que habrían dado lugar a una lengua común o, ¿de la lengua común se originaron los dialectos? De ahí, el valor de los estudios realizados por los comparatistas alemanes y los realizados por la lingüística histórica.

Para resolver este aprieto, el doctor Aguado Andreut, propone utilizar un par de principios históricos que podrían ayudar: El principio de centralización y el de descentralización.

PRINCIPIO DE CENTRALIZACIÓN

En Europa, hubo momentos en la historia de ese continente que los romanos llegaron a dominar gran parte de ese territorio. Por consecuencia lógica, en todos los lugares que pertenecían a Roma, se hablaba el latín, que era la lengua de los conquistadores, estableciéndose lo que se denominó unidad lingüística. Por supuesto, aún estaban las lenguas propias con las que se comunicaban de una manera coloquial, las diferentes comunidades de ese territorio conquistado. Y que, naturalmente, con la llegada del latín quedaron aplastadas o arrinconadas y no pudieron seguir con su natural evolución. En ese momento, se habría dado la centralización en la comunicación, pues todos los habitantes de los lugares conquistados utilizaban la lengua latina para su relación social de comunicación. Se establece la unidad lingüística y la unidad cultural, factores que obviamente, llegan con la centralización.

En España, cada uno de los pueblos que conformaban el territorio español, tenía su propio código lingüístico, su lengua o idioma: el asturiano, el gallego, el castellano, el sevillano, el andaluz, el navarro-aragonés, el leonés, entre otros.

Por prestigio político y cultural se fue imponiendo el castellano, lengua hablada en Castilla, sobre las demás lenguas utilizadas en el territorio español hasta llegar el momento en que se convirtiera en la lengua nacional. Los habitantes de España hablaban castellano, dejando por un lado su lengua materna. Para que se diera ese fenómeno tuvo que colaborar el principio de centralización. La forma de comunicación se centralizó en la lengua castellana.

Como todos los habitantes de España, sin importar su región, ahora hablaban castellano. Fernando III, rey de Castilla y León, lo declaró Idioma o lengua oficial de la cancillería y por consiguiente de España, porque ahora era utilizada por los habitantes de todo el país y no solo de Castilla. Por supuesto que la instalación de ese código o lengua sufrió modificaciones por los aportes que le brindaban las demás lenguas que fueron convertidas en sustrato.

En cuanto a América, como cada uno de los países de este continente tenía más de una lengua, estas eran las que conformaban las diferentes comunidades lingüísticas. Al ser conquistado por los españoles, estos impusieron su lengua, el castellano como medio de comunicación. Al unificar la forma de comunicación a través del castellano, se da el principio de centralización.

Todas las lenguas existentes en América quedaron arrinconadas y /o aplastadas. Por eso es que casi todos los países que conforman el continente (a excepción de países como Brasil, cuya lengua oficial es el portugués, y algunas islas donde no se habla la lengua traída por los españoles), la lengua oficial o común es el español. Se ha dado la unidad lingüística.

En el caso de Brasil, durante la época colonial, como sus habitantes no se ponían de acuerdo qué lengua vernácula utilizar como única para comunicarse entre sí, los religiosos encargados de cristianizar y expandir, en este caso el portugués en ese país, les llevaron el guaraní, lengua originaria de Paraguay, para que sirviera como instrumento de comunicación social. Entonces, en ese tiempo, se da la unidad lingüística a través del principio de centralización con el guaraní, mientras aprendían la lengua portuguesa.

Por qué se habla portugués en Brasil, véase el Tratado de Tordesillas de 1494 y las Bula menor Inter caetera de 1493 del Papa Alejandro VI.

En conclusión, cuando una lengua unifica la manera de comunicación de sus habitantes en todos en la mayoría de los países que forman un continente o una región, se da la unidad lingüística. El principio histórico de centralización ayuda y favorece a la existencia de una lengua común.

PRINCIPIO DE DESCENTRALIZACIÓN

El principio histórico de centralización , que favoreció la existencia de una lengua común tuvo un principio, un apogeo y un final.

Roma iba agrandando su imperio pero a medida que conquistaba más lugares, la metrópoli empezó a perder el control. Esto produjo, en el campo lingüístico, el resquebrajamiento de la unidad lingüística que había logrado el latín. Durante este proceso, aún se entendían unos pueblos con otros. El rompimiento siguió su curso y llegó el momento que ya no se entendieron los pueblos circunvecinos. Se había iniciado el nacimiento de los dialectos derivados del latín vulgar. Cada lengua adquirió sus propias características porque cada uno de los lugares donde se había establecido el código idiomático de los romanos, hubo sustratos diferentes y , al evolucionar esta lengua dominadora y desarrollarse en cada región, adquirió particularidades especiales. Se da, entonces, el principio de descentralización. De una lengua común, nacen diferentes dialectos. Cada uno de ellos tiende a convertirse en lengua común.

A esos dialectos derivados del latín se les llamó lenguas romances, románicas o neolatinas. Por lo tanto, el origen de las lenguas románicas hay que buscarlo en ese latín vulgar tardío transformado y fragmentado, bautizado con la denominación de lingua romana rústica en un concilio del siglo IX (para diferenciarla de las lenguas "bárbaras", por un lado y del latín "culto", por otro).

Fue este un proceso que podría calificarse de "metamorfosis". Una parte importante del sistema lingüístico latino, permaneció en todas las lenguas románicas. Sin embargo, hubo cambios sustanciales que afectaron distintos aspectos de la lengua: pronunciación, morfología, sintaxis, léxico, entre otros. El sistema se convirtió en otro, con diferencias también sustanciales entre las lenguas de los diferentes reinos medievales. Estas fueron aumentando con el paso del tiempo hasta la fijación definitiva de las distintas lenguas románicas. Se concretó así, el principio de descentralización que, como hemos mencionado, favorece y ayuda a la existencia de dialectos.

SUSTRATO, SUPERESTRATO, ADSTRATO

Dentro del estudio diacrónico de las lenguas, surgen estos tres conceptos:

Sustrato: Es la influencia que tiene una lengua perdida sobre otra posterior, que la sustituyó. Por ejemplo, el sustrato de las lenguas prerromanas sobre el castellano.

Superestrato: Es la influencia surgida del contacto entre una lengua conquistadora sobre la conquistada. Por ejemplo, el superestrato de la lengua árabe sobre el castellano.

Adstrato: Es la influencia existente entre dos lenguas que conviven. Por ejemplo, el español y el gallego.

REFERENCIA:

Principales ideas tomadas del texto: Visión Panorámica de la Historia de la Lengua Española, David Ortiz.